CORTOMETRAJE CANARIO. UNA MIRADA A TRAVÉS DE LAS ISLAS.

En el año 2006, el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria incluyó entre los cortometrajes de su Sección Oficial una pieza de una estudiante canaria, Macu Machín, titulada Geometría del invierno. Lejos de ser una especie de concesión a la cinematografía local, la selección de ese título para concursar con otros procedentes de todo el mundo obedecía a motivos puramente estéticos. Lo cierto es que hubo escándalo, pero en un sentido que acusaba la incomprensión hacia un tipo de cine totalmente alejado de las prácticas aún por entonces comunes. Un sector representativo de los productores canarios protestó por lo que consideraba una arbitraria discriminación de otros trabajos “mucho más profesionales”, en favor de un producto realizado prácticamente sin costes, en soledad, y con acabado “amateur”. Algunos de esos cortos con perfil industrial y amplio presupuesto, subvención mediante, de hecho ni siquiera habían pasado el corte que permitiría mostrarlos en la sección dedicada expresamente a la producción insular.

Hay razones para pensar que el tiempo ha dado la razón a los programadores del certamen. Frente a la habitual imitación de modelos de género difíciles de implantar, por motivos industriales y culturales, hacia la que se inclinaban los cortometrajistas canarios con propósito de dar un salto al cine “grande” –algo que Juan Carlos Fresnadillo había logrado, convirtiéndose en la excepción de una norma demasiado improbable–, Geometría del invierno era una pieza que podía recordar a la Chantal Akerman de Letters from Home, o al Guerin de En construcción: vistas de Buenos Aires desde el balcón de un apartamento, el de la propia cineasta, mientras la voz de su madre, registrada en el contestador automático, busca infructuosamente a su hija. Macu Machín reflejaba una sensibilidad que prefiere expresarse en un concepto minimalista o, según el término de moda, sustractivo del cine. Es lógico: hay un vínculo de necesidad y oportunidad entre este “grado cero” del cinematógrafo y el “coste cero”, o casi, de la producción. Al evitar la dramaturgia, extremar las elipsis y reducir las opciones a un mínimo de elementos, la cineasta conseguía revelar la hondura del tiempo sobre la superficie de las rutinas (o viceversa). Realizada con cámara de vídeo ligera, trípode y contestador automático, en Geometría del invierno, “no sucedía nada”, porque en eso consiste la libertad o la soledad del desarraigo. No contaba una historia, sino un estado anímico.

Después de casi una década, aquella promesa se ha multiplicado. El fenómeno de un “nuevo cine canario” (pero, ¿cuándo fue el “viejo”?) o “joven cine canario” (aun contando con septuagenarios como el veterano francotirador Josep Vilageliú como avanzado, y el novato más inconfundible, Rafael Navarro, entre sus militantes decisivos) tiene toda la pinta de ser un hecho.

La selección de títulos que forman esta sesión, aun siendo escueta es muy elocuente. Como es habitual en los “nuevos/otros cines” que florecen al margen de la industria, se nutren de entornos, seres o estados de cosas con los que el cineasta tiene un vínculo de familiaridad. De un modo u otro, estas películas practican una especie de arqueología de lo próximo. Que ninguna de las piezas pueda ser definida con el término “documental”, y ninguna sea tampoco ficción en el pleno sentido de la palabra, no puede extrañar a estas alturas. En unos casos, el ejercicio de fabulación es el motor, pero no el movimiento en sí.

La selección de títulos que forman esta sesión, aun siendo escueta es muy elocuente. Como es habitual en los “nuevos/otros cines” que florecen al margen de la industria, se nutren de entornos, seres o estados de cosas con los que el cineasta tiene un vínculo de familiaridad. De un modo u otro, estas películas practican una especie de arqueología de lo próximo. Que ninguna de las piezas pueda ser definida con el término “documental”, y ninguna sea tampoco ficción en el pleno sentido de la palabra, no puede extrañar a estas alturas. En unos casos, el ejercicio de fabulación es el motor, pero no el movimiento en sí.

Sucede en La Pasión de Judas, de David Pantaleón, donde la religiosidad popular y sus figuraciones aportan más un prototipo que un arquetipo; una forma recortable, un modelo para armar. Ese modelo es un retablo con sus muchas tablas-escenas, cada una como un juego de siluetas, de sombras rellenadas con la intensidad de presencia de unos actores “especiales” (se trata de deficientes psíquicos de un taller ocupacional). Muy pocos cineastas aciertan a concebir sus películas de modo acorde a las virtudes propias del formato cortometraje, y David Pantaleón es uno de ellos. No sólo porque sus imágenes logran ser a la vez sigilosas y rotundas, sino por su uso libre y lúdico de materiales de derribo, privilegio del artista pobre. Como autor, Pantaleón intuye que los simulacros y las mascaradas responden a una crueldad originaria, y en ello basa su ironía. El motivo de La Pasión de Judas es la costumbre pascual, aún vigente en muchos pueblos, de apedrear o quemar un pelele que representa al traidor Judas. En cierto modo, los simulacros de Pantaleón son peleles dignificados, porque, aunque parte de la semejanza cruel (caricatura), la trasciende por la semejanza improbable (metáfora). Con cierta perversidad, el cineasta extrae belleza del actuar obsesivo, del contraste, del hieratismo grotesco y del artificio de cartón, y pone distancia con los modelos narrativos que le inspiran y hasta con la propia idea que le mueve. Es obvio que un bloque de grapas se parece a un rascacielos, por tanto Godzilla será un pollito destructor. Con garrafas de plástico y algo de ropa blanca se podrá explorar un planeta de lava al modo de la ciencia-ficción soviética, como en Perro rojo, y basta con un poco de cartón y papel para traducir las capuchas de penitentes en La Pasión. Hay una genuina seriedad ritual en esta especie de juego de simulacros consistente en hacer una “suecada” múltiple: la película en sí, el auto sacramental y un hipotético documental-performance sobre estos no-actores. Cada posibilidad está ahí, pero sutilmente saboteada por las demás.

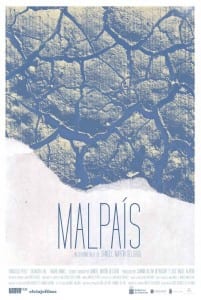

Por su lejanía con los centros de poder, las islas han sido por lo general proclives a la herejía. Los atavismos son muy longevos en un medio aislado, y el agreste paisaje insular sugiere que el tiempo petrifica y retiene hasta nuevo aviso una violencia latente. También en su espléndida Sin Dios ni Santa María, Samuel Martín (compartiendo créditos con Helena Girón) se aproxima al poso de paganidad que resonaba al fondo del filme de Pantaleón, pero aquí más en crudo, literalmente. Antes, con Malpaís, había puesto la base: el suelo volcánico de Lanzarote. Un malpaís es un terreno de lava sólida más o menos reciente. Es difícil de transitar, y su nombre no deja de hacernos pensar que, ante tanta dureza, el lugar se torna malvado. Los personajes del filme, campesinos parcos en palabras, lentos y duros, aportan esa huella antropológica que tan a menudo el cine busca en el no-actor: la figura originaria, el cuerpo-tierra, la piel surcada, telúrica. Hay en Malpaís algo así como un secreto, una historia callada como hay tantas historias en todos los pueblos que han dispuesto de tiempo suficiente. Y en esta localidad conejera, tiempo siempre hay. Hay un perro vivo y después muerto, hay escopetas, cazadores, cielo plomizo y viento seco (el cine puede mostrar que el viento, además de mover los cabellos y las ventanas, se siente seco). Hay un predominio de lo horizontal, del suelo de ceniza en pantalla ancha, que asemeja cada sembrado a una tumba de grava.

Por su lejanía con los centros de poder, las islas han sido por lo general proclives a la herejía. Los atavismos son muy longevos en un medio aislado, y el agreste paisaje insular sugiere que el tiempo petrifica y retiene hasta nuevo aviso una violencia latente. También en su espléndida Sin Dios ni Santa María, Samuel Martín (compartiendo créditos con Helena Girón) se aproxima al poso de paganidad que resonaba al fondo del filme de Pantaleón, pero aquí más en crudo, literalmente. Antes, con Malpaís, había puesto la base: el suelo volcánico de Lanzarote. Un malpaís es un terreno de lava sólida más o menos reciente. Es difícil de transitar, y su nombre no deja de hacernos pensar que, ante tanta dureza, el lugar se torna malvado. Los personajes del filme, campesinos parcos en palabras, lentos y duros, aportan esa huella antropológica que tan a menudo el cine busca en el no-actor: la figura originaria, el cuerpo-tierra, la piel surcada, telúrica. Hay en Malpaís algo así como un secreto, una historia callada como hay tantas historias en todos los pueblos que han dispuesto de tiempo suficiente. Y en esta localidad conejera, tiempo siempre hay. Hay un perro vivo y después muerto, hay escopetas, cazadores, cielo plomizo y viento seco (el cine puede mostrar que el viento, además de mover los cabellos y las ventanas, se siente seco). Hay un predominio de lo horizontal, del suelo de ceniza en pantalla ancha, que asemeja cada sembrado a una tumba de grava.

Telúrica en otro sentido y también rodada en, por y para Lanzarote es Holidays, de Víctor Moreno. Hasta la fecha se pueden contar tres largometrajes decisivos en el esclarecimiento de este panorama de cineastas isleños. Uno de ellos es Slimane, de José Ángel Alayón, y los otros dos son de Víctor Moreno: la mencionada Holidays y Edificio España. En paralelo a ese salto al gran formato, Moreno ha procurado alternar con la práctica de una especie de micro-cine dialéctico. Incluso en esos haikus audiovisuales que titula Diarios móviles, hay una motivación programática: detectar la anomalía social en lo cotidiano. Y al motivo se corresponde un método, un dispositivo de elementos mínimos basado en la observación y la escucha, de tal modo que ambas operaciones mantengan su autonomía e interactúen. El registro de lo que se ve y lo que se oye será en apariencia neutral, pero su oposición provoca un segundo nivel, agitado por pequeñas explosiones dialécticas que descubren una culpa colectiva, una contradicción profunda en la  superficie de lo banal. En Felices fiestas, primero chocamos con una oposición elemental entre voz e imagen. La voz es la de un inmigrante africano que narra su odisea, y la imagen ralentiza la visión de una muchedumbre sonriente en una calle comercial. La dualidad miseria/riqueza podrá parecer demasiado simple, pero se sostiene sobre una ética rigurosa: la miseria pertenece a quien la ha vivido, y el cineasta comprende que para “narrarla”, debe respetar su propio lugar en el “sistema” del mundo. Lo que él tiene delante, es la muchedumbre, su propio entorno cotidiano que se transforma al ser observado desde la voz del extranjero. Este dispositivo queda sobrepasado por el desenlace, cuando el dueño aparece en imagen. La dualidad se torna más hiriente, porque ahonda en la fisura entre lo visible y lo invisible. Lo primero es un teatro social que absorbe al héroe, y lo segundo es su propia historia, escondida, latente tras un disfraz. La singularidad del cine de Víctor Moreno se halla en esta fecunda contradicción entre el respeto a la realidad que se tiene delante, y la vehemencia de su dispositivo, es decir, de su discurso.

superficie de lo banal. En Felices fiestas, primero chocamos con una oposición elemental entre voz e imagen. La voz es la de un inmigrante africano que narra su odisea, y la imagen ralentiza la visión de una muchedumbre sonriente en una calle comercial. La dualidad miseria/riqueza podrá parecer demasiado simple, pero se sostiene sobre una ética rigurosa: la miseria pertenece a quien la ha vivido, y el cineasta comprende que para “narrarla”, debe respetar su propio lugar en el “sistema” del mundo. Lo que él tiene delante, es la muchedumbre, su propio entorno cotidiano que se transforma al ser observado desde la voz del extranjero. Este dispositivo queda sobrepasado por el desenlace, cuando el dueño aparece en imagen. La dualidad se torna más hiriente, porque ahonda en la fisura entre lo visible y lo invisible. Lo primero es un teatro social que absorbe al héroe, y lo segundo es su propia historia, escondida, latente tras un disfraz. La singularidad del cine de Víctor Moreno se halla en esta fecunda contradicción entre el respeto a la realidad que se tiene delante, y la vehemencia de su dispositivo, es decir, de su discurso.

De muy diferente clase es la actitud “observacional” desplegada en los trabajos de Rafael Navarro. Su caso es especialmente llamativo porque ha empezado a desarrollar esta faceta de cineasta en los años de la jubilación. Sus cortos integran con plena coherencia esta experiencia de la edad con un modo de entender el cine coetáneo en métodos y sensibilidad del que hacen sus camaradas treintañeros. De hecho, La

cantante quizás haya sido el debut más contundente en esta “nueva generación” de cineastas. En principio, nos muestra la vida cotidiana de un hogar habitado por un hombre mayor (el propio cineasta) y, ¿en menor medida?, por su compañera. Pero el protagonismo lo tiene ‘Casta Diva’, el aria de la Norma de Bellini, que suena íntegra mientras seguimos las rutinas de los personajes en una serie de imágenes cuya belleza estática condensa un raro humor.

cantante quizás haya sido el debut más contundente en esta “nueva generación” de cineastas. En principio, nos muestra la vida cotidiana de un hogar habitado por un hombre mayor (el propio cineasta) y, ¿en menor medida?, por su compañera. Pero el protagonismo lo tiene ‘Casta Diva’, el aria de la Norma de Bellini, que suena íntegra mientras seguimos las rutinas de los personajes en una serie de imágenes cuya belleza estática condensa un raro humor.

La cantante, como todos los trabajos de Navarro hasta la fecha, se arman desde la auto-caricatura. El personaje puede hacernos pensar en Monteiro/Joao de Deus, pero su sentido del absurdo no es dialéctico, verbal, sino que se sostiene en los silencios de su relación con el entorno. Por otra parte, lo absurdo en Navarro se modula con gentileza, melancólicamente. La cantante podría no ser otra cosa que el homenaje a una música amada, y al mundo de recuerdos que pueda evocar en el personaje. Pero al cabo de unos minutos, acontece el giro: en el tocadiscos que no habíamos visto hasta ese momento, suena de nuevo el aria. De hecho, sonará tres veces, siempre íntegra y en versiones diferentes. Llegados a este punto, el efecto evocador de la música se ha transformado en otra cosa. No es que pase a ser música diegética, sino más bien que, a partir de ese punto, automáticamente obtiene permiso para dejar de serlo. Es decir, la función del aria pasa de ser convencional a ser estructural: de canción se convierte en cantinela, ritornello; un atributo del hogar y una extensión del personaje, o más bien su abrigo, pero también un puro repetirse cargado de socarronería formal y de riesgo poético. Hay aquí todo un hallazgo, un salto de imaginación. Casta Diva es obsesión tranquila; el ritmo y el tono elegidos para cuidar y explicarse la experiencia propia. Es, en fin, la banda sonora interior de una vida, no de una película. Una vida que se ve a sí misma como un girar en círculos. Una sola canción para explicarla, pero en versiones distintas, en busca de matices diversos. Porque sólo en apariencia un momento es igual a otro, y sin embargo, la utopía del filme es esa ilusión de continuidad, de sentido que se contradice a sí mismo; ese trabajoso deseo de permanecer en un cierto estado sentimental. La música explica el hogar, el literal y el metafórico, así como el hogar se entrega a la música: parece diseñado para ella. Tanta claridad geométrica aspira a contener el tiempo –en los dos sentidos de la palabra. La melodía es sinuosa, curvilínea, y ante ella, el espacio rectilíneo equivale al modesto y respetuoso silencio de la escucha. El interludio de la cena da el tono liviano, como de humor “involuntario”, con el que Navarro parece verse a sí mismo, en su mundo.

En este cine de artesanado digital y costes mínimos, sumergirse en lo personal es la tentación alternativa a la inmersión en el medio social o en el paisaje. Si Navarro ha obtenido el derecho a encerrarse en casa, otros cineastas toman la memoria familiar como una ventana por la que asomarse al exterior. Gerardo Carreras, con Souvenir, representa una muy interesante línea de investigación, esta sí literal y no sólo metafóricamente arqueológica, a partir de filmaciones familiares en Super 8. A partir de una selección de ese material y con la ayuda complementaria de miniaturas, reconstruye un ficticio filme turístico de los 70. En un territorio tan seriamente alterado por la industria turística, recuperar imágenes del paraíso cercano y artificial en el que pretendía convertirse Canarias, ofrece siempre resultados perturbadores. Pero en paralelo al discurso crítico de Carreras, similar al que emprendió Víctor Moreno en Holidays, circula el rumor de un tiempo más íntimo, del que las filmaciones caseras dejan ver puntas de voluntariosa felicidad –de un modo algo más soterrado que el logrado por Octavio Guerra con La máquina de los rusos, otro filme confeccionado con cintas familiares. Cuanto más feliz quiere ser un momento vivido, más infeliz nos parece su retrato con el paso del tiempo. Carreras logra enhebrar ese carácter privado con la fabulación crítica. El dispositivo es irónico, pero si en aras de “ficción” lo privado de descontextualiza, no por ello se desnaturaliza. Es que se le añade la Historia, la historicidad que antaño no era posible reconocer por falta de perspectiva.

En este cine de artesanado digital y costes mínimos, sumergirse en lo personal es la tentación alternativa a la inmersión en el medio social o en el paisaje. Si Navarro ha obtenido el derecho a encerrarse en casa, otros cineastas toman la memoria familiar como una ventana por la que asomarse al exterior. Gerardo Carreras, con Souvenir, representa una muy interesante línea de investigación, esta sí literal y no sólo metafóricamente arqueológica, a partir de filmaciones familiares en Super 8. A partir de una selección de ese material y con la ayuda complementaria de miniaturas, reconstruye un ficticio filme turístico de los 70. En un territorio tan seriamente alterado por la industria turística, recuperar imágenes del paraíso cercano y artificial en el que pretendía convertirse Canarias, ofrece siempre resultados perturbadores. Pero en paralelo al discurso crítico de Carreras, similar al que emprendió Víctor Moreno en Holidays, circula el rumor de un tiempo más íntimo, del que las filmaciones caseras dejan ver puntas de voluntariosa felicidad –de un modo algo más soterrado que el logrado por Octavio Guerra con La máquina de los rusos, otro filme confeccionado con cintas familiares. Cuanto más feliz quiere ser un momento vivido, más infeliz nos parece su retrato con el paso del tiempo. Carreras logra enhebrar ese carácter privado con la fabulación crítica. El dispositivo es irónico, pero si en aras de “ficción” lo privado de descontextualiza, no por ello se desnaturaliza. Es que se le añade la Historia, la historicidad que antaño no era posible reconocer por falta de perspectiva.

De hecho, a todos estos trabajos y a los de tantos otros cineastas del “joven/nuevo cine canario” les mueve un deseo de imagen sobre las que fabular, para observarlas más de cerca y mejor. Las islas tienen la peculiaridad de que los límites del mundo se tienen a mano, en la orilla. Permaneciendo ahí, el viaje que puede emprenderse es de otro tipo. De todas formas, esta es la generación más viajera que hemos conocido, y les corresponde una época marcada por lo digital. El cine más diverso circula más que nunca, como antaño circulaban los libros secretos de mano en mano. Entre sus modelos no priman los modos industriales del cine español, sino el cine de autor más furiosamente local, el que se impregna de los lugares: de Marker a Herzog, de Pedro Costa a Lisandro Alonso, de Kaurismaki a Hong Sang-soo. En eso, nada les diferencia del “otro cine” español, con cuyos practicantes mantienen sintonía estética y contacto personal. Con ellos tienen en común ese humor de época que se expresa en la ironía, pero como actitud horizontal, ecuánime con respecto a la complejidad del mundo. Es ironía poética, no disolvente; liberadora, porque permite unir ficción y realidad sin que una degrade a la otra. Por el contrario, realidad y ficción se contagian un saber, y lo hacen porque sí, por el placer del juego.

A modo de epílogo: ya se ha dicho que todo este nuevo cine se ha beneficiado de la emancipación proporcionada por los medios digitales, en uno u otro sentido. Que eso pueda abrir una fisura irreparable con el cine industrial, es una posibilidad que aún no podemos verificar. Lo que no se ha dicho, es que el mejor momento del cine en Canarias ha coincidido con la suspensión de la política subvenciones del Gobierno autónomo, suspensión que dura ya cinco años. Afirmar que sin subvenciones hay más libertad creativa, sería oportunista, tendencioso e inexacto. Cabe pensar que este cine habría surgido de todas formas, con o sin ayudas. Por otra parte, en la precariedad prolongada el nuevo cine corre el riesgo de colapsar sobre sí mismo. Se hace preciso crecer. Una política de ayudas debería localizar los puntos débiles (por ejemplo, la pos-producción y la difusión o distribución) y fuertes (el valor real, el talento verificado y el potencial). El modelo gallego representó en su momento un inesperado acierto. Hay que valorar los proyectos, pero al mismo tiempo conviene reconocer que hay cineastas, autores por derecho. De lo contrario, amenazan el cansancio y la endogamia.

Luis Miranda es Director del Festival Internacional de Cine Las Palmas de Gran Canaria.